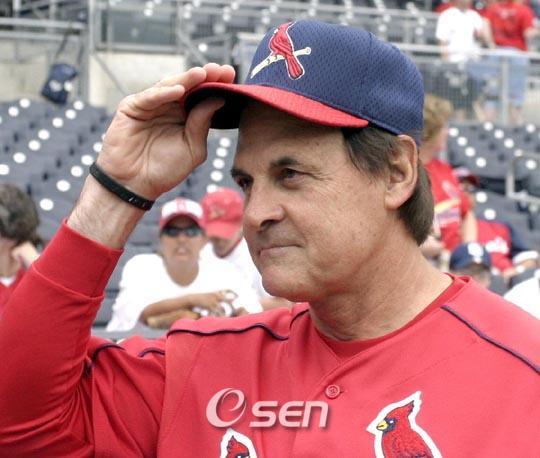

[OSEN=로스앤젤레스, 김형태 특파원] 세인트루이스는 내셔널리그에서 가장 화려한 전통을 보유하고 있다. 올해를 포함 무려 10번의 월드시리즈 우승과 16번의 리그 우승, 그리고 22차례의 플레이오프 진출이란 찬란한 역사가 모든 걸 대변해준다. NL 구단 가운데 카디널스에 이은 2위는 LA 다저스. 브루클린 시절 포함 월드시리즈 우승 6회로 세인트루이스를 따라잡으려면 아직도 4번이나 더 최고봉의 위치에 올라서야 한다. 메이저리그 전체에선 26회 우승에 빛나는 뉴욕 양키스가 단연 독보적인 존재다. 아메리칸리그에선 오클랜드가 9회 우승으로 양키스의 뒤를 잇고 있다. 1882년 아메리칸어소시에이션이 설립하면서 브라운스란 닉네임으로 창단한 카디널스는 1899년 퍼펙토스란 이름으로 개명한 뒤 1900년부터 카디널스로 애칭을 변경했다. 로저스 혼스비 감독이 지휘봉을 잡은 1926년 첫 월드시리즈 우승을 차지한 뒤 1946년까지 모두 6차례나 정상에 올라 초창기 야구계의 거목으로 우뚝 섰다. 이후 1960년대 중반까지 암흑기를 맞았으나 밥 깁슨과 루 브록, 커트 플러드 등을 앞세운 1964년 19년 만에 우승을 차지하면서 제2의 전성기를 맞았다. 3년 뒤에는 101승을 거두면서 리그를 압도한 끝에 또 다시 왕좌에 올랐고 약간의 침체기를 거쳐 화이티 허조그 감독이 이끈 1982년 9번째 트로피를 품에 안고 재도약했다. 1980년대 중반까지 카디널스는 내셔널리그 부동의 강자였다. 1985년과 1987년 월드시리즈에 진출하는 등 허조그 체제에서만 3번이나 폴클래식 무대에 서는 영광을 안았다. 그러나 통산 10번째 월드시리즈는 좀처럼 쉽게 다가오지 않았다. 허조그가 물러난 뒤 60년대의 명감독 레드 숀딘스트, 신예 조 토리 등을 줄줄이 수장으로 영입했으나 좀처럼 가을잔치 티켓을 거머쥐지 못했다. 그러다가 1996년 오클랜드의 명장 토니 라루사 감독을 영입해 오면서 제3의 도약기를 맞았다. 그 해 디비전시리즈에 진출하면서 기지개를 켠 세인트루이스는 2000년부터 3년 연속 플레이오프에 진출하면서 끊임없이 정상의 문을 노크했다. 지구 3위를 마크한 2003년을 거쳐 2004년부터 또 다시 3년 연속 포스트시즌에 올라서며 과거 화려했던 이력을 재현했다. 그리고 라루사 부임 11년째인 올해 마침내 월드시리즈 우승을 차지하면서 양키스에 이어 2번째로 두 자릿수 우승의 영광을 안은 것이다. 세인트루이스는 자타가 공인하는 미국 제일의 야구도시다. 팬 로열티가 타 도시에 비해 압도적으로 높고 팬을 대하는 선수단의 존경심도 그에 상응한다. 경기가 열리면 홈구장 뉴부시스타디움은 온통 붉은색 천지다. 선수단과 하나가 되겠다는 팬들의 의지가 그만큼 특별하다. 뉴욕에서처럼 홈팀 선수에게 시도 때도 없이 야유를 퍼붓는 일은 눈을 씻고 찾아봐도 발견하기 어렵다. 카디널스 선수단에 대한 자부심이 그만큼 대단하기 때문이다. 팬들의 열정적인 성원과 이에 화려한 성적으로 보답하는 선수단. 인구 35만 명에 불과한 중간 규모 도시이지만 메이저리그에서 손꼽히는 야구단이 이곳에 자리 잡은 데는 그만한 이유가 있는 것이다. 이번 우승은 카디널스가 리그 최고 명문이란 사실을 재확인해주는 훈장이나 마찬가지다. workhorse@osen.co.kr 토니 라루사 감독.