삼성시대를 열었던 주역들이 동시에 역사의 뒷길로 물러났다.

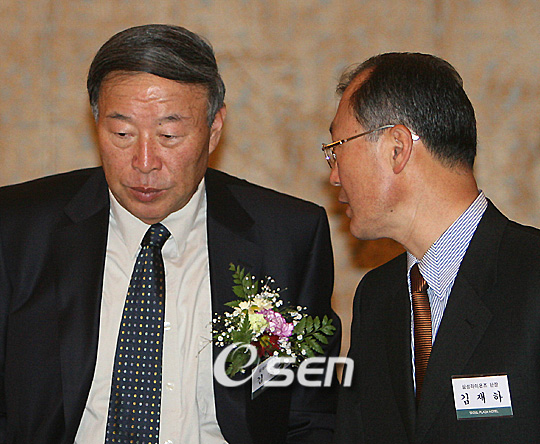

지난 8일 김응룡(69) 사장의 퇴진에 이어 김재하(57) 부사장 겸 단장도 그룹 임원 인사에서 옷을 벗게 됐다. 김응룡 김재하 콤비는 삼성시대를 열었던 주역이었다. 삼성이 최강의 전력을 갖고도 번번이 한국시리즈 우승에 실패했지만 두 사람이 손을 맞잡으면서 삼성은 오래된 숙원을 풀었고 세 차례의 한국시리즈 제패를 통해 삼성시대를 열 수 있었다.

김응룡 전 사장은 해태를 떠나 2001년 삼성 지휘봉을 잡았다. 이듬해 한국시리즈에서 이승엽의 동점 3점홈런, 마해영의 끝내기 홈런을 앞세워 비원의 한국시리즈 첫 우승을 일구어낸다.

김 전 사장의 업적은 구단과 관계 설정이었다. 그는 해태 시절처럼 감독이 모든 현장의 권한을 가져야 한다고 생각했다. 감독을 정점으로 일사불란하게 움직여야 우승할 수 있다는 게 그의 소신이었고 앞선 9번의 우승이 그 방증이었다.

당시 삼성의 감독들은 외풍에 많이 시달렸다. 사장과 프런트의 눈치보기에 급급했고 단명으로 끝나는 경우가 많았다. 단명 감독들이 생기면서 당연히 선수들의 장악력이 떨어질 수밖에 없었고 모래알 팀워크로 이어졌다. 김 전 사장은 이를 철저히 경계했고 감독 중심의 새로운 분위기를 만드는 데 성공했다.

김 전 사장은 2003시즌을 마치고 선동렬을 수석코치로 영입한 뒤 2004년 전격 퇴진을 결정한다. 지휘봉을 선동렬 감독에게 물려주었고 대신 사장으로 취임해 프런트의 수장으로 변신했다. 그의 불간섭 원칙은 프런트 수장이 되어서도 더욱 확고했다. 경기장도 조용히 왔다갈 정도로 철저히 그림자 행보를 펼쳤다.

김재하 부사장은 '최장수 단장'이라는 수식어에 걸맞게 수완을 발휘했다. 99년 단장으로 부임한 김 부사장의 첫 번째 작품은 '김응룡 스카우트'였다. 최강 해태의 핵심인물이면 삼성의 숙원을 풀 수 있을 것으로 생각했다. 2년간의 노력 끝에 영입에 성공했고 5년짜리 계약을 안겨주었다. 당시 5년 계약은 획기적인 일이었다. 그만큼 감독의 능력을 믿고 감독에게 힘을 실어주겠다는 의지였다. 선수단을 완벽하게 장악하게 되는 길을 열어준 것이다.

아울러 심정수 박진만 박종호 마해영 김기태 김동수 노장진 등 각팀 간판선수들을 잇따라 영입에 성공했다. 한 번 목표를 삼으면 절대 놓치지 않았다. 도를 넘는 외부 영입이라는 평가도 있었지만 최강 삼성을 위해서는 필요하다고 판단했다. 최근 장원삼을 데려온 것도 마찬가지였다.

현장 불간섭은 김응룡 감독과 생각이 맞아 떨어졌다. 김 전 부사장은 "나도 프런트가 감독의 고유 권한을 넘봐서는 절대 안된다고 생각했다. 그것이 삼성의 고질적인 문제였다. 프런트가 현장에 부담을 주게 되면 반드시 역효과가 난다. 그러려면 감독에게 힘이 있어야 된다고 생각했고 5년 계약을 하게 됐다"고 말했다.

선동렬 감독에게도 똑같이 5년 임기를 보장했다. 삼성 출신이 아닌 두 감독에게 장기 계약을 보장하기는 쉽지 않다. 그만큼 최고의 성적을 내기 위해서는 출신 지역을 가리지 않고 인재를 끌어모아야 한다는 김 단장의 의지를 엿볼 수 있는 대목이다. 그리고 2005시즌과 2006시즌 2연패의 결실로 나타났다. 공과가 있을 수 있겠지만 단장의 모델로 손색이 없다는 평가를 받고 있다.

두 콤비가 일구어낸 지난 10년 삼성은 영광의 길이었다. 이제 두 사람이 물러나고 새로운 사장과 새로운 단장이 삼성호의 항해를 이끌게 된다. 이 배는 아직은 어디로 갈지는 모른다. 김응룡 전 사장과 김재하 전 단장은 "떠나는 사람은 말이 없다"는 말로 마침표를 찍었다. 그러나 말이 없어도 그들이 걸어온 길이 모든 것을 말해주고 있다.

sunny@osen.co.kr

화보로 보는 뉴스, 스마트폰으로 즐기는 ‘OSEN 포토뉴스’ ☞ 앱 다운 바로가기