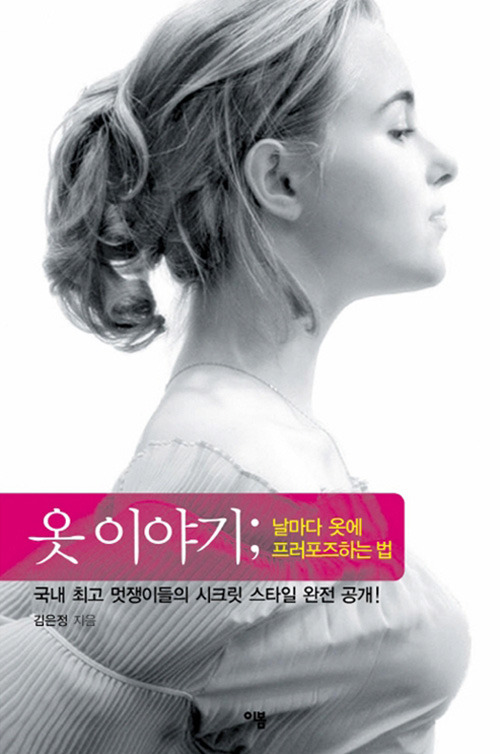

“옷은 그 사람입니다. 옷을 보면 그 사람의 취향, 감각, 성격을 어느 정도 가늠할 수 있습니다.” ‘옷 이야기; 날마다 옷에 프러포즈하는 법(이하 옷 이야기)’을 집필한 저자 김은정의 말이다.

김은정은 패션잡지 ‘엘르’ 패션 에디터로 국내 패션계에 첫발을 내딛었으며, 이어 ‘마리 끌레르’ 패션 뷰티 차장, ‘마담 휘가로’ 편집장을 차례로 역임했다. 2006년에는 명품 브랜드 ‘샤넬’ 홍보부장으로 자리를 옮기기도 했다.

저자의 감성과 함께 스무 가지의 옷 종류, 열 세 가지 종류의 액세서리 등의 본성과 역할을 소개하는 이 책은 독자들이 이해하기 쉽게 본인의 경험담과 무용담을 섞어 재밌게 풀이했다. 다수의 패션멘토들도 등장해 독자와의 사이를 책 읽는 거리만큼이나 좁히려는 김은정의 기획의도를 적극적으로 거든다.

패션에 대한 거부감의 경계를 무너뜨리려는 듯, 저자의 일화들을 소개해가며, 스토리 안에 패션을 녹이고, 주입식 스타일링 공식 보다는 옷에 대한 이해도를 높이는데 공을 들였다는 면에서 기존의 패션 서적과는 다른 책이라 할 수 있겠다.

이러한 면에서 볼 때 이 책은 '패션 입문 서적으로 괜찮을 것 같다'는 느낌을 준다. 저자는 거울을 보며 이 옷 저 옷을 몸에 대보고, 어떤 옷이 어울릴지 생각하기 보다는 먼저, 각각의 옷과 액세서리에 대한 이해부터 높인다면 스타일링은 자연스레 따라올 것이라고 판단했기 때문이다.

사실 옷을 잘 입는 사람들을 보면 ‘감각’이 뛰어나 스타일링을 잘하는 것이라고 으레 판단한다. 하지만 ‘스타일’하면 둘째가라도 서러운 유명 패션 멘토들도 각각의 옷과 액세서리가 어떤 분위기를 내는 지, 자인과 어울리는 아이템인 지 아닌 지 분명 구분하고 있었다.

저자는 하나하나 옷이 담고 있는 느낌을 정확히 알고 있어야 옷과 사이좋게 지낼 수 있으며, 조화 또한 이룰 수 있다고 강조한다.

결국 모두가 부러워 하는 ‘하이 패션(High fashion)은 특별한 감각을 지니지 않은 이상 기초에서부터 비롯되며, 잘 다져진 기초는 추후 다채로운 스타일을 연출할 수 있는 원동력이 되고 더 나중에는 자신을 상징하는 ’개성‘까지 낳을 수 있다는 뜻으로 기자는 받아들였다. 문학동네 펴냄. 335쪽. 1만 4800원.

junbeom@osen.co.kr