‘지음(知音)’이란 말을 탄생시킨 중국 춘추시대 백아와 종자기의 이야기가 있다. 거문고의 달인인 백아가 자신의 음악을 유일하게 제대로 이해해 주던 친구 종자기가 죽자 다시는 거문고를 타지 않았다는 이야기이다.

이 고사는 진정한 예술가와 그를 진심으로 알아주는 관람객의 관계를 논할 때 자주 인용된다. 뛰어난 예술도 그것을 제대로 알아봐 주는 이가 없으면 예술가는 맥이 빠질 수밖에 없다는 뜻이기도 하다.

왜 뜬금없이 백아와 종자기를 논하는가. 11월 끝자락 서울 신사동 가로수길의 복합문화공간 OUTLAB에서 만난 패션 사진작가 케이티 김(KT KIM, 본명 김경태)에게서 백아, 그리고 종자기의 두 가지 모습이 모두 보인 사실이 매우 흥미로웠기 때문이다.

‘조르지오 아르마니, 칼 라거펠트, 톰 포드, 케이트 모스, 나오미 캠벨 등 세계적인 패션 피플을 만나 본 유일한 한국 작가’이자 김희선, 다니엘 헤니 등의 셀러브리티를 촬영해 패션계의 거물 사진가로 인정받고 있는 케이티 김은 현재 OUTLAB에서 사진전 ‘헤비 클라우드 벗 노 레인(Heavy cloud but no rain/사진 찍기 좋은 날, 13일까지)’을 열고 있다.

12월 초 뉴욕 출장을 가는 그와 겨우 점심 약속을 잡고 인터뷰를 할 수 있었다. 이날의 인터뷰는 통상적인 인터뷰라기보다는 케이티 김의 사진을 통해 ‘사진 제대로 보는 법’을 전수받는 자리에 가까웠다.

▲나한테 하는 질문? 보통 잘 못 물어봐요. 사진을 모르니까.

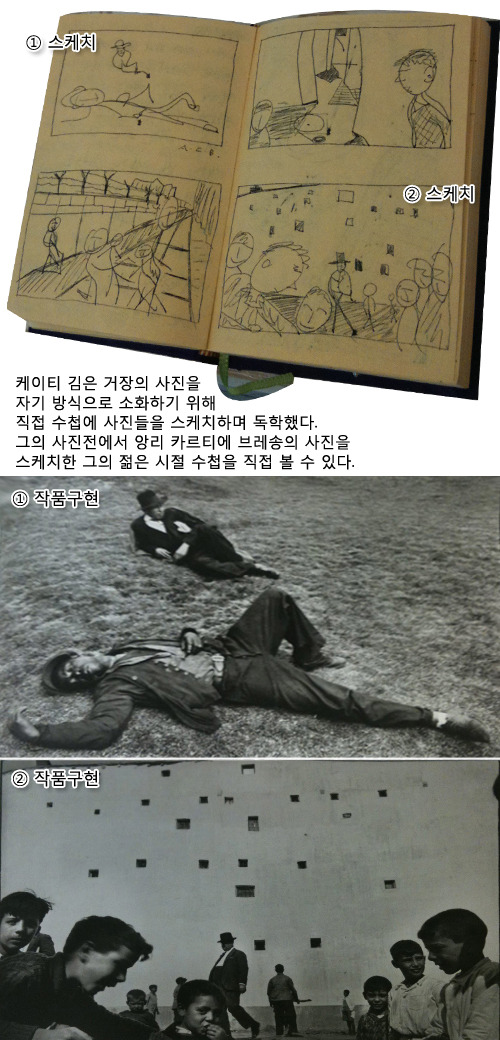

OUTLAB의 케이티 김 사진전은 독특하다. 넓지 않은 공간, 케이티 김의 사진들이 관람객의 눈높이에 맞는 오밀조밀한 선반에 전시돼 있다. 한켠에서는 케이티 김의 작업을 보여주는 영상물이 돌아가고, 전시장 가운데에는 과거의 필름 및 현상 도구들을 볼 수 있다. 또 케이티 김이 과거 촬영을 다니며 자필로 기록한 두툼한 수첩들에서 그의 개인사를 엿볼(?) 수도 있다.

약속보다 조금 일찍 도착한 기자가 전시장을 둘러보고 있을 때 케이티 김이 들어왔다. 조금은 딱딱한 분위기에서 이야기를 해야 하나 생각하던 차였지만, 케이티 김은 자연스럽게 자신의 사진전에 대한 설명을 시작하며 다른 인터뷰에선 들을 수 없던 신선한 이야기를 들려주었다.

“사람들은 ‘멋진 사진’을 보면 그게 진정 멋진 사진이라는 신호를 받아요. 하지만 정말 그게 왜 멋있는 건지는 모르는 경우가 대부분이지요. 심지어는 그런 신호도 받지 못하고 ‘저거 합성 아니야?’ 또는 ‘저런 건 나도 찍겠다’고 아무렇게나 말하는 사람들도 많아요. 슬픈 일이죠.” 그는 프랑스의 대표 거장 사진가 앙리 카르티에 브레송의 사진집을 보여주며 예로 들었다.

“앙리 카르티에 브레송의 사진이 얼마나 치밀한 계산 속에 도발적인 메시지를 담고 있는지를 제대로 알아보는 사람은 거의 없어요. 카르티에 브레송의 사진 한 장 한 장은 정말 평생이 걸려도 한 장 건지기 힘든 것들이에요. 그 사진에 찍힌 세세한 사물이 아니라, 사진 전체가 그야말로 조화롭고 예술적인 패턴을 이루고 있어요. 마치 옷감의 무늬처럼, 그 기하학적인 형태만으로도 예술이라고 할 만한 것들이 대부분이지요. 무슨 말인지 잘 모르시겠죠? 나도 이걸 알기까지 정말 오래 걸렸으니까요.”

사진을 앞에 놓고 구체적으로 설명하니 조금이나마 그 말의 의미를 알 수 있을 것 같았다. 건물의 벽에 드문드문 뚫린 작은 창문들이 아름다운 문양으로 보이기도 했고, 잔디밭에 누워 있는 두 인물이 만들어낸 우연한 구도가 ‘예술’로 보이기도 했다(사진 참조). 하지만 케이티 김만큼 완벽히 이해할 수는 없었다. 그런 면에서 거장의 사진을 보는 그는 ‘백아와 종자기’ 고사의 종자기처럼 보였다.

“이런 걸 여러 가지로 이해해 보려고 젊었을 때는 수첩에 그대로 카르티에 브레송의 사진 구도를 그려서 내 나름대로 소화해 보려고 애쓰고, 책을 보면서 더 잘 이해해 보려고 노력했어요. 어느 순간 보니 내 이해 방법이 맞더군요. 내 생각이 100% 맞다고 주장할 수는 없지만, 적어도 사진을 이해하는 방식이 잘못되지는 않게 도와줄 수는 있다고 생각해요.”

그는 이어서 자신이 어떻게 거장들의 사진에서 받은 영감을 자기 방식으로 소화했는지를 열정적으로 들려주었다. “2004년에 찍은 샤넬 쿠튀르에서의 제 작품(사진 참조)을 보면, 옷자락을 휘날리며 걸어가는 모델의 뒷모습, 그 오른손 부분에 멀리 걸어가고 있는 다른 모델의 다리가 보이죠. 순간을 잡은 사진이지만, 이 모델의 워킹 같은 사건이 다른 곳에서도 똑같이 벌어지고 있다는 것을 보여주고 싶었어요. 움직임이 있는 사진인 거죠. 그리고 이런 순간이 ‘드라마’인 거죠.”

케이티 김은 이날 맛보기로 설명해 준 자신의 사진 감상법을 곧 책으로 낼 예정이다. “내년 4월 이전에는 책이 나올 예정이에요. 내용은 완성돼 있는데 제목은 아직 미정입니다. 그 책이 나오면 내 말이 무슨 말인지 다들 훨씬 더 잘 알게 되겠죠(웃음).”

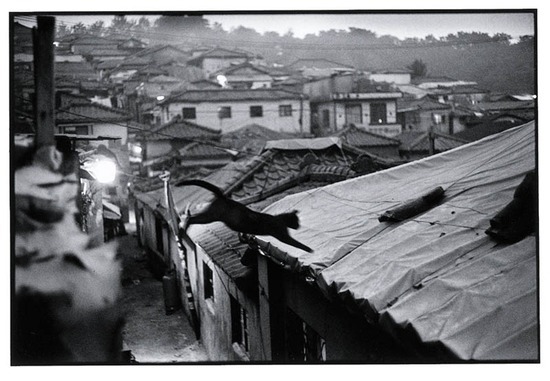

많은 인터뷰 경험이 있는 그에게 “인터뷰에서 기자들은 보통 어떤 질문을 했느냐”고 물었다. 그는 “보통 잘 못 물어봐요. 다들 사진을 모르니까”라고 단호히 대답했다. 그리고 “가장 많은 게 ‘고양이를 많이 찍으신 걸 보면, 좋아하시나봐요?’ 정도예요. 고양이를 찍은 건 ‘고양이 사진’을 좋아해서가 아니라, 움직이는 피사체가 만들어내는 다양한 드라마에 관심이 있었기 때문이에요”라고 덧붙였다. 케이티 김은 세계적인 아트 무크지 ‘비지어네어’가 2003년 그의 작품 ‘하늘을 나는 고양이(사진 참조)’를 실으면서 속된 말로 ‘떴다’. 하지만 그는 “그 사진은 ‘고양이 사진’이 아니라 그냥 ‘사진’이며, 고양이의 모습이 중요한 게 아니다”라고 거듭 강조했다.

▲특등 사수 출신…옛날에 태어났다면 황야의 건맨(gunman)?

이처럼 예술 사진가로서의 ‘촉’을 늘 다듬고, 거장에게서 받은 영감을 자신의 ‘그림’으로 표현해 내기 위해 한없이 헤매는 케이티 김이지만 ‘프로페셔널’로 일할 때는 또 다르다. “프로로 일할 때, 즉 상업 사진가가 됐을 때는 사진을 주문한 이들에게 신속하게 원하는 바를 전달하는 게 가장 중요해요. 사실 제가 업계에서 유명한 이유는 그거죠. 하루 종일 한 장 건지려고 돌아다녀야 하는 예술 사진의 세계와는 또 달라요.”

그는 상업 사진에 대해 “양궁 선수가 과녁을 맞히려고 연습하듯이 찍는다”고 표현했다. “상업 사진은 정확도가 생명이에요. 원하는 바를 정확히 알고 정해진 시간 내에 어떻게 해서든 그 그림을 만들어야 하죠. 한정된 시간에 연출이 되는 것도 있고 안 되는 것도 있어요. 그럴 땐 어떤 게 최선인지를 알고 빠르게 움직여야죠.”

업계에서 그가 ‘정확하고 빠른 작가’로 정평이 나 있는 것은 이 같은 정확성, 그리고 남다른 시력과 포착 속도 때문이다. 실제로 케이티 김은 50대의 나이에도 “안경이 전혀 필요 없는 좋은 시력을 갖고 있다”며 “군 복무 시절에는 사격의 명수로 ‘특등 사수’였다”는 재미있는 이야기를 들려줬다.

“옛날에 태어났다면 ‘황야의 건맨’이 되지 않았을까 싶어요(웃음). 총 잘 쏜다고 군대에서 특별 휴가를 받을 정도였죠. 세워 놓은 담배를 백발백중 두 동강 냈으니까요. 지금 생각하면 사진과 사격은 비슷한 점이 있어요. 둘 다 호흡이 중요하거든요. 총을 쏠 때나 셔터를 누를 때나 호흡을 잠깐 멈추게 돼요.”

그는 사진 촬영과 다트 게임을 비교하기도 했다. “다트 게임은 통상 생각하는 것처럼 과녁의 중앙을 맞히는 게 아니라, 맞힐 숫자를 정해 놓고 그걸 정확히 맞히는 거예요. 사진도 마찬가지예요. 정해 놓은 콘셉트를 정확히 맞히는 사진을 찍어야죠. 누구에게나 ‘드라마’가 나올 수 있는 표정과 분위기가 있어요. 나는 그걸 잘 잡아내죠. 자랑이 아니라, 정말 그래요. 그래서 내가 찍으면 누가 봐도 납득할 수밖에 없는 ‘드라마’가 나와요. 그렇지 않으면 프로라고 할 수 없지요.”

이 같은 자신감을 선보이는 ‘프로페셔널’ 케이티 김은 누구도 따라잡지 못할 능력을 가진 예술가, 고사 속 ‘백아’를 떠올리게 했다.

▲‘수상함’보다 더 어려운 건 ‘솔직함’

‘거물 패션 사진작가’ 케이티 김은 과연 어떤 사진을 추구할까. 그가 수백 번은 들었을 이 질문을 굳이 하지는 않았지만, 케이티 김은 자신의 사진을 돌아보며 스스로 그 답을 내놨다. “제가 마이클 케냐의 사진 한 장을 보고 매료되어서 32살에 독학으로 사진 공부를 시작했다는 사실은 유명하죠. 그 때는 그게 뭔지도 모르면서 그런 게 정말 멋지다고 생각했어요.”

하지만 막상 마이클 케냐의 사진전이 한국에서 열렸을 때 그는 가지 않았다. “왜냐고요? 가서 구경해 봤자 속만 안 좋으니까요. 저는 이제 제가 잘 하는 것에 집중하기로 했어요. 제가 감동한 문제의 마이클 케냐 사진은 풍경 사진인데, 저는 이제 풍경은 안 해요. 제게는 긴박하게 움직이는 것들이 훨씬 더 잘 맞아요.”

빠르게 움직이는 피사체를 사랑했기 때문에 고양이 사진을 많이 찍었으며, 패션 사진을 꼭 해야겠다고 생각했다는 케이티 김은 “처음에는 뭔가 폼 잡는, 있어 보이는 사진을 찍으려고 했다”고 고백했다. OUTLAB의 사진전에서도 그러한 초반의 사진들을 볼 수 있다.

“하지만 지금은 좀 달라요. ‘수상한’ 분위기의 사진이 통하는 때가 있었지만, 지금은 아니에요. 지금은 ‘솔직한’ 사진을 찍고 싶어요. 자연스러운 분위기 속에서도 세세한 대상의 위치가 완벽한 조화를 이루고 있는 사진. 움직이는 대상을 그렇게 찍는 게 지금 내 사진이 지향하는 바예요. 그리고 과거와는 달리, 이제 내 것이 아닌 건 건드리지 않아요. 마이클 케냐의 풍경 사진처럼요.”

그는 마지막으로 사진가로서의 생활이 얼마나 행복한지를 진솔하게 표현했다. “나의 시각을 정리해서 남에게 보여주기 위한 그 작업을 하러 나가는 기분은 꼭 언제든지 고기를 엄청나게 낚을 수 있는 어부가 된 것 같아요. 카메라만 있으면 그렇게 든든할 수가 없어요. 이 기분을 아마 모를 거예요.”

인터뷰 말미 역시 패션계의 거물인 이상봉 디자이너가 OUTLAB을 방문했다(사진 참조). 기자에게 설명한 것처럼 이상봉 디자이너에게 ‘사진을 보는 눈’을 설명하기 위해 또 한 번 눈을 빛내며 달려가는 케이티 김의 뒷모습에서 살아 있는 열정을 느낄 수 있었다.

yel@osen.co.kr

OUTLAB 제공.