"과연 이 대회가 국제대회가 맞나요?"

2014 인천 아시안게임의 대회운영이 역대 최악이라는 평가가 나오고 있다. 기계체조 종목별 결승전 첫 날 경기가 열린 24일 인천 남동체육관도 마찬가지였다. 국제대회라고 도저히 상상할 수 없는 일들이 버젓이 일어났다. 경기가 끝난 뒤 공동취재구역(믹스트존)에서 취재진과 조직위원회 사이에 한바탕 소동이 빚어졌다.

경기를 마친 모든 선수는 경기 후 반드시 믹스트존을 통과하도록 규정돼 있다. 메달리스트가 아닌 선수도 마찬가지다. 다만 믹스트존을 지나칠 때 인터뷰에 응할 것인지는 전적으로 선수의 개인의사에 달렸다. 그런데 아예 믹스트존을 거치지 않을 경우 문제가 커진다.

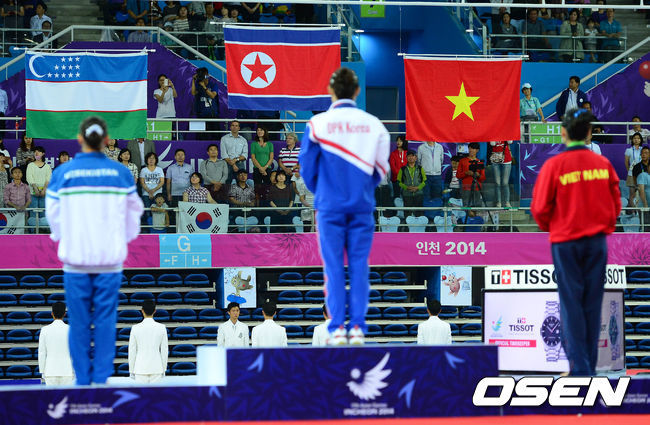

여자 도마에서 금메달을 딴 북한의 홍은정은 국내외 취재진에게 큰 관심의 대상이었다. 하지만 경기 후 그의 모습은 볼 수 없었다. 믹스트존이 아닌 다른 쪽으로 빠져나갔기 때문이다. 메달을 딴 선수는 반드시 경기 후 공식인터뷰에 응해야 한다. 하지만 북측은 “도핑테스트를 해야 한다”는 이유로 인터뷰를 거절했다. 통상 도핑테스트에는 2시간이 넘게 걸린다. 사실상 인터뷰를 하지 않겠다는 거절표시다.

한국체조의 간판스타 양학선(22, 한국체대)도 마찬가지였다. 마루와 링에 출전한 그는 경기 후 믹스트존에 나타나지 않았다. 조직위원회 관계자는 “인터뷰에 응하지 않더라도 믹스트존은 반드시 통과하도록 규정돼 있다. 국제대회서 있을 수 없는 일이다. 대한체육회에 공식으로 항의할 것”이라며 목소리를 높였다.

믹스트존 운영도 엉망이었다. 인천 남동체육관은 오로지 아시안게임 체조종목 개최를 위해 막대한 예산을 들여 새로 지은 경기장이다. 그런데 설계 시 취재진의 동선을 전혀 고려하지 않았다. 기자석에 있는 기자가 믹스트존으로 이동하려면 관중들을 뚫고 경기장 반대편으로 돌아가야 한다. 그 사이에 선수들은 대부분 믹스트존을 통과해 인터뷰 자체가 이뤄지기 힘든 구조다.

또 믹스트존이 지나치게 협소하다보니 수십 명이 넘는 국내외 취재진을 제대로 수용할 수 없다. 체조가 인기종목인 중국과 일본에서는 대규모 취재진을 파견했다. 좁은 공간에 취재진이 많다보니 일대 소란이 빚어졌다. 하지만 조직위는 가이드라인도 제대로 설치해놓지 않고 팔짱만 끼고 있었다.

한 일본 기자는 "과연 이 대회가 국제대회가 맞는지 모르겠다. 당연히 지켜져야 할 규정이 이렇게 무시되는 대회는 처음 본다"고 한탄했다.

설상가상 조직위원회가 관리하는 경호원은 안전문제를 거론하며 취재를 방해하기 시작했다. 이들은 한국 취재진에게 선수와 접촉하지 말라며 중국 및 일본 취재진의 뒤로 가라고 고성을 질렀다. 사실상 취재를 하지 말라는 뜻이었다. 그런데 이들은 말이 통하지 않는 외신기자들에게는 한마디 대꾸도 하지 못했다. 아수라장이 된 믹스트존에 대해 조직위 미디어 담당자는 “저도 이런 일을 처음 해봐서...”라며 제대로 대답도 하지 못했다. 자원봉사자들은 유명선수가 나오면 사진 찍기에 바빴다.

25일 양학선이 출전하는 도마 결승전, 10월 1~2일 손연재가 출전하는 리듬체조 경기에는 훨씬 많은 수 백 명의 취재진이 동시에 몰릴 것으로 예상된다. 조직위원회의 운영능력을 고려할 때 경기장이 아수라장이 될 가능성이 농후하다. 그런데 정작 조직위는 “체조경기 취재수요가 많지 않다”며 느긋한 입장이다.

취재진이 극심하게 몰리는 경기는 하이 디멘드 게임(High Demand Game)으로 지정해 취재할 수 있는 취재진의 수를 제한한다. 그런데 손연재의 경기는 당초 하이 디멘드 게임으로 지정됐다가 해제가 됐다. 무한정 취재진이 몰려도 조직위원회에서 통제할 방법이 없어진 셈이다.

이런 사태에 대해 과연 조직위원회는 대책을 갖고 있을까. 조직위 관계자는 “애초에 경기장이 잘못 지어진 면이 있다. 다음부터는 이런 일이 발생하지 않도록 하겠다”고 약속했다. 과연 조직위원회가 하루 만에 달라진 대회운영을 할 수 있을까.

jasonseo34@osen.co.kr