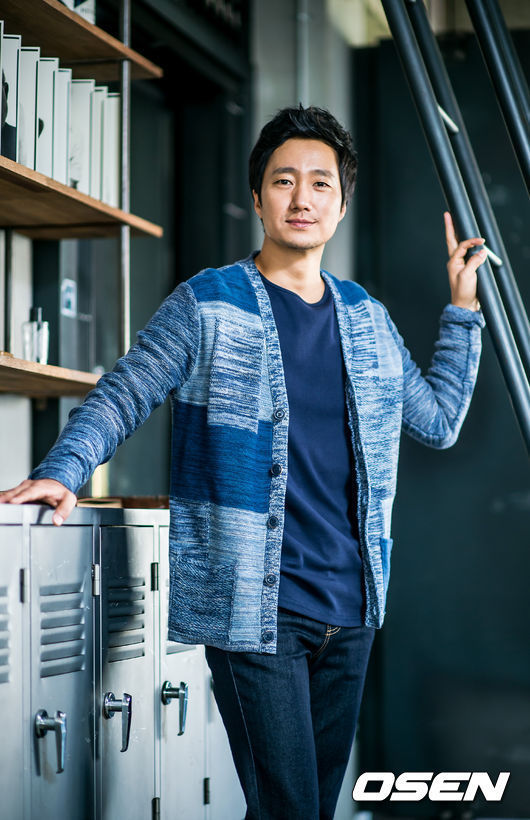

영화 ‘제보자’(임순례 감독)를 이끌어 가는 힘은 한 남자의 집요함에서 나온다. 한 제보자를 통해 전 국민적 신임을 받고 있는 과학자의 거짓말의 진상을 알게 된 그는 포기나 굴복 따위를 모르는 인간인 듯 이리저리 뛰며 끝내 진실을 밝혀내고야 만다. 10여 년 전 대한민국을 흔들었던 실제 사건을 모티브로 한 이 영화에서 박해일은 집요함에서 둘째가라면 서러울 시사 프로그램 PD 윤민철 역할을 맡아 시원시원하게 극을 이끌어갔다.

실제 사건을 모티브로 한 만큼 선택에 부담이 있을 법도 했지만, 그런 부담 보다는 언론인이라는 새로운 캐릭터에 대한 호기심이 컸다. 실제 사건이 아니었더라도 흥미로운 이야기였기에 선택했고, 실제 방송국 PD들이 어떤 모습으로 일을 하는지 방송국을 찾아가 관찰하며 윤민철이란 캐릭터에 대해 틀을 잡아갔다. PD라는 직업을 겪어보며 느끼게 된 건 이 직업이 참 “주체적”이라는 것.

“취재를 통해서 찾아가는 과정이 흥미롭지만, 제가 영화를 통해 경험한 바로는 굉장히 쉬운 일이 아닌 것 같아요. 지침서가 있는 것도 아니라서 행동 대장? 형사? 같은 느낌의 이미지도 있었고요. 하나의 사안에 대한 중심에 서 있는 인물인 것 같아요. 모든 걸 다 지켜보고 있죠. 그 시선이 한 방송의 결과물로 나오고, 거기에 PD의 색깔이 묻어져 나오는 게 아닌가 싶어요. 그런 만큼 중요한 포지션인 것 같아요.”

이처럼 명확한 분석 때문인지, ‘제보자’ 속 박해일은 영락없는 PD의 모습이다. 박해일 뿐만이 아니다, 권해효, 박원상 등 연기파 배우들과 막내 송하윤이 열연한 보도국 식구들의 모습에서는 실제 방송국의 공기가 뿜어져 나오는 듯하다. 실제 선후배의 관계와 배역에 몰입한 배우들의 호흡이 적절이 맞물려 보는 이들에게 자연스러움을 느끼게 한 것. 방송국 장면에서 유독 흥미로웠다는 말에 박해일은 “나는 어땠겠느냐. 나는 더 그랬다”며 촬영 당시를 회상한 후 미소를 지었다.

“국장, 팀장을 권해효 선배, 박원상 선배가 맡았죠. 국장 사무실에서 그런 신들을 찍었는데 방송국 어느 국장실 안에 있는 느낌이 들더라고요. 이게 대사인지 애드리브인지 모를 정도로 시나리오 속 대사를 자연스럽게 실제처럼 만들어주시더라고요. 자연스럽게 흐름을 받은 거고, 정말 좋은 경험이었어요.”

이 경험이 좋았기 때문일까. 박해일은 “(선배들과 함께 하는) 술자리 신이 하나 있었으면 어땠을까”라고 문득 떠오른 아이디어를 꺼냈다. 만약 술자리 신이 하나 있었다면 속도감 있는 영화에서 쉬어가는 느낌이 있어 편집 과정에서 배제됐겠지만, 긴박하게 흘러가는 영화에서 잠시 정리를 할 만한 타이밍이 주어지는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 것. 물론 완성된 영화는 “필요한 부분만 있는 거다”라고 정리하긴 했지만, 그의 아이디어에서는 좋은 파트너들과 길게 호흡을 맞춰보고 싶은 연기자로서의 욕심이 묻어났다.

임순례 감독과는 과거 영화 ‘와이키키 브라더스’ 이후 이번이 두 번째 작업이다. 그간 영화 시사회 등의 자리에서 보던 것이 전부라 “작품으로 만난 게 너무 반갑다”는 박해일은 감독이 영화의 준비과정 초반부터 주인공 윤민철PD 역에 자신을 염두 해뒀다는 것에 대해 고마움을 드러냈다. 영화를 찍으면서는 그런 사실을 전혀 알지 못했었다고.

“감독님과 오랜만에 작품으로 만나 뵙게 돼서 더없이 기쁘고 반가워요. 맨 처음, 시나리오를 받아볼 때는 ‘해일 씨가 해줬으면 좋겠다’는 그런 말씀 정도였는데 (기자간담회 등에서 들어보니) 어느 정도 감안을 해주시고 준비하셨다는 얘기를 듣고 ‘그 때 얘기해줬으면 더 열심히 했을 텐데’하는 생각이 들기도 했어요. 이렇게 다 찍고 나서?(웃음) 임순례 감독님스러운 얘기였던 것 같아요. 영화 초반에 그런 얘기를 했으면 제가 좀 더 자만했을 수 있고, 본질이 흐려질 수도 있는 표현이니까요.”

임순례 감독이 윤민철 캐릭터에 자신을 먼저 떠올린 이유에 대해 박해일은 “감독님만이 안다”고 말하며 고개를 저었다. 그러면서도 “(집요함에 있어) 윤민철만큼 그렇진 않지만, 그런 면이 있으니까 캐스팅 된 게 아닌가 싶다”고 나름대로의 생각을 밝히기도 했다.

“윤민철 캐릭터는 보통 이상인 거 같아요. 집요한 측면이나 근성에서 보자면요. 저 또한 저 자신을 버려보고 그런 캐릭터의 인물을 접해 볼 수 있다는 게 배우의 매력이죠. 그런데 배우로서 어떤 캐릭터를 하고 난 이후에 느낌을 얘기해보자면, 어떤 캐릭터를 하면서 저라는 사람이 영향을 받는 거 같아요. 조금씩은 작품마다 축적이 되고, 베는 느낌이 들긴 해요. 그 인물을 몇 개월 동안 준비하는 것부터 시작해서 살아보려고 하고 내면의 성격을 이해하려는 고민을 하다 보면, 그 이후 작품 끝나고 시간이 지나더라도 작은 습관 이상이 남게 되거나 조금씩 쌓이는 거 같아요.”

쉬는 시간 박해일은 복잡해진 생각들을 비워내기 위해 동네 근처 둘레길로 산책을 간다. 한 작품을 끝낼 때마다 잠시 맡았던 또 다른 사람의 인생이 내면에 차곡차곡 쌓여가기에, 배우는 어쩌면 비워내기가 가장 필요한 직업인지도 모른다. “많이 가리고 가면 잘 못 알아보더라”며 소탈하게 말하는 박해일에게서 배우 아닌 보통사람의 면모가 묻어났다.

“작품을 통해서 잠깐이라도 느껴봤지만, 작품이 끝나면 저도 언론을 대하는 일반 대중의 입장으로 돌아오는 거죠. 이 작품을 하기 전과 하고 나서 지금, 언론을 생각하는 느낌은 다르다고 하기보다 조금 더 알게 된 느낌이에요. 언론을 통해 어느 정도를 스스로 판단할 수 있는지 이런 것? 스스로 판단하는 기준을 만들어야겠다는 생각이 들어요. 언론이 모든 걸 다 해줄 수 있는 건 아니라고 생각합니다. 분별력을 기르고, 스스로 판단할 수 있도록 해야겠어요.”

eujenej@osen.co.kr

민경훈 기자 rumi@osen.co.kr