선수가 경기 중에 잘못을 저지르면 경고 혹은 퇴장으로 징계를 받는다. 만약 심판이 선수의 잘못된 행동을 발견하지 못할 경우 K리그에서는 동영상 분석을 통해 사후 징계를 내린다. 철저하게 잘못된 행동에 대한 책임을 묻는 것이다. 그렇다면 심판이 잘못된 행동을 보고도 잘못된 판정을 내린다면 어떻게 될까.

K리그가 개막하고 2라운드가 지났다. K리그 클래식과 챌린지에서 많은 경기를 치른 만큼 적지 않은 반칙이 나왔다. 선수들은 반칙에 대해 확실하게 책임을 진다. 도가 지나칠 경우에는 경고를 받거나 퇴장을 당한다. 만약 경기 중에 심판에 걸리지 않아도 사후 징계를 받는다.

선수들만 징계 대상은 아니다. 심판도 경기 후 영상 분석의 대상이다. 프로축구연맹은 영상 분석을 바탕으로 심판들을 평가해 심판 승강제를 시행하고 징계를 내리고 있다. 심판들도 자신의 판정에 대한 책임을 지라는 뜻이다.

영상 분석의 의도는 좋다. 그러나 똑같은 분석을 하더라도 선수들과 심판들이 책임지는 정도가 확연히 다르다. 선수들은 심각한 반칙을 저지르면 바로 다음 경기에 출장하지 못하지만, 심판들은 오심을 저지르고도 다음 경기에 심판으로 배정되는 경우가 다반사다.

지난해 K리그 클래식 최종전에서 전북 현대-FC서울의 경기에서 전북은 심각한 오심의 피해자가 됐다. 김보경이 박스 내에서 반칙을 당했지만 반칙 선언이 되지 않은 것. 결국, 이날 전북은 서울에 역습을 허용해 0-1로 패배했고 우승 트로피까지 내줘야 했다.

물론 당시 반칙이 제대로 선언돼 페널티킥이 주어졌다고 해서 전북이 서울에 지지 않았다고 할 수는 없다. 그러나 페널티킥이 주어졌다면 결과가 충분히 바뀔 수도 있었다. 오심이 경기의 흐름에 큰 영향을 줬다는 건 확연하다.

프로축구연맹도 오심이라고 인정을 했다. 우승의 향방을 가리는 경기에서의 오심은 매우 큰 사건이다. 그러나 해당 경기에 투입된 심판진은 그다지 영향을 받지 않은 듯하다. 당시 주심과 부심 2명은 올해 K리그 클래식 개막전에서도 주심과 부심을 맡았다.

물론 모든 경우가 이렇지는 않다. 심각한 오심을 저지른 심판들은 경기 배정 제한의 징계를 받기도 한다. 그러나 경기가 몰리는 시즌 중·후반에는 그런 경우가 드물다. 심판진의 규모가 크지 않은 탓에 배정 제한 징계 심판이 나오면 전체 배정 자체가 틀어지기 때문이다.

선수들에게는 반칙에 대한 경각심을 부여하기 위해 영상 분석을 통해 확실한 증거를 잡아 징계를 내리면서, 확실하면서도 냉정한 판단이 요구되는 심판들에게는 조용히 넘어가는 현실이 아이러니하다. 심판들은 자신의 잘못을 인정하거나 뉘우칠 계기도 없는 셈이다.

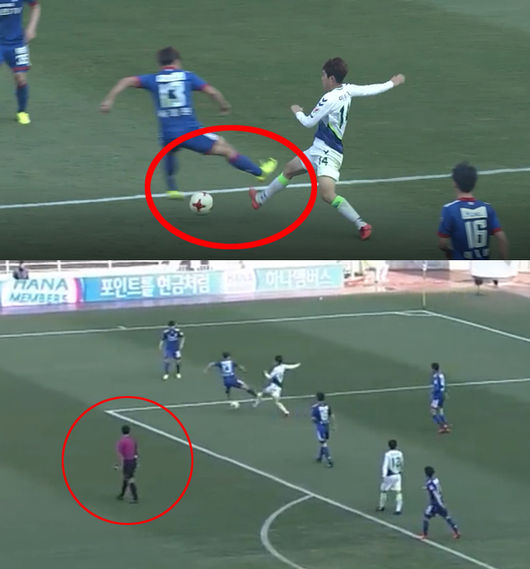

지난 11일 수원월드컵경기장에서도 사후 징계 대상이 될 장면이 나왔다. 수원 서정진이 전북 이승기의 다리를 가격했다. 이 때문에 이승기는 무릎 전방 십자인대와 측면인대가 부분 파열되는 큰 부상을 당했다. 아무리 못해도 한 달의 회복이 필요하다.

서정진은 현재 팬들의 엄청난 비난을 받고 있다. 그의 반칙이 TV 중계에 명확하게 잡혔기 때문이다. 그러나 비난의 대상은 서정진만이 아니다. 공과 관련이 없는 장면이었던 만큼 반칙을 선언했어야 할 심판도 비난을 받고 있다.

서정진의 가격 장면만큼 심판이 서정진과 이승기를 10m도 떨어지지 않은 곳에서 바라보고 있는 장면도 TV 중계에 확실히 잡혔다. 서정진을 사후 징계로 책임지게 만들 증거와 같다. 과연 이 증거는 심판까지 책임지게 만들 수 있을까? 지금까지의 모습을 봤을 때 확신할 수가 없다. /sportsher@osen.co.kr

[사진] 중계 화면 캡처.