“화려하지는 않았지만 묵묵히 자신이 할 일을 하는 선수.”

김원형 SSG 랜더스 감독은 함께 현역 시절을 보내기도 했던 후배 채병용에 대해 언급했다. 다소 늦었지만 은퇴식을 치르는 채병용에 대해 김 감독은 “선수 시절이 화려하지는 않았지만, 좋은 성과를 만들었다고 본다”고 말했다.

채병용은 신월중-신일고를 나와 지난 2001년 2차 6라운드 34순위로 SK(현 SSG) 지명을 받고 프로 무대에 뛰어 들었다. 그는 통산 451경기에서 84승 73패 22세이브 29홀드, 평균자책점 4.21을 기록했다. 손꼽히는 기록을 남긴 것은 아니지만, SK 왕조를 만들었던 구성원이다.

물론 채병용은 2009년 한국시리즈 7차전에서 마지막 투수로 마운드에 올라 끝내기 홈런을 얻어맞은 쓰린 기억이 있지만, 그런 기억을 공감할 수 있는 인물 중 한 명이 김 감독인 것이다.

김 감독은 “병용이를 선수 시절 투수 파트에서 가까이서 보며 지냈다”면서 “그는 강속구 투수는 아니다. 하지만 릴리스 포인트를 보면 타자들이 구속에 비해 빠르게 느껴지게 만들었던 투수다”고 말했다.

채병용에게는 ‘강속구 투수’는 아니지만 ‘돌직구’라는 별명이 있었다. 김 감독 말대로 묵직한 공을 던지는 투수였기 때문이다.

김 감독은 “묵묵히 코칭스태프가 원한 것을 하는 선수였다. 3연투 상황이 와도 ‘할 수 있다’, ‘괜찮다’고 받아들이는 선수였다. 고마운 선수다”고 떠올렸다.

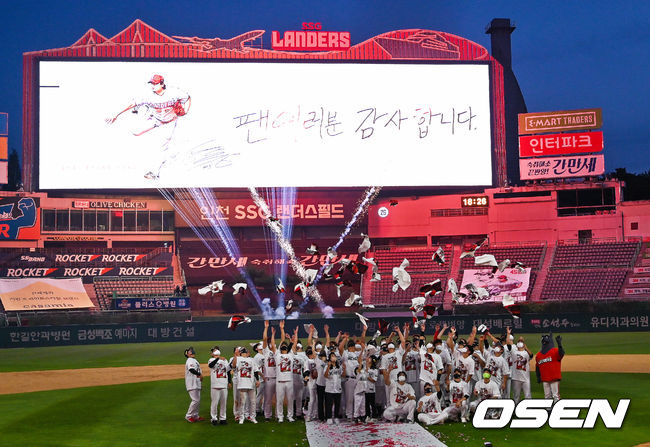

채병용은 이날 SSG와 KT 위즈의 시즌 15차전이 끝나고 “20년 가까이 야구를 할 수 있게 물심양면으로 도와준 모든 구단 관계자들께 감사드린다. 그리고 나를 선수로 이끌어 주고 잘 할 수 있게 만들어 준 모든 감독님께 정말 감사드립니다. 힘들거나 슬럼프에 빠졌을 때 항상 옆에서 격려해주시고 도와주신 모든 코치님들 감사 인사 드린다”고 전했다.

/knightjisu@osen.co.kr