4년 전 FA 시장에서의 방심, 그리고 한 발 늦은 패닉바이. 4년째 롯데의 겨울이 추울 수밖에 없는 이유다. 4년간 성적도 7위-10위-7위-8위로 하위권으로 추락했다.

국내 굴지의 대기업이자 유통계의 거물인 롯데 그룹. 야구단 역시 한때 유통 계열사가 내세운 슬로건 중 하나처럼 ‘통 큰’ 운영을 했다. FA 시장에서 거침없이 지갑을 열면서 큰 손을 자처했다. 내부 FA가 유출된 적도 있었지만 자금 싸움에서 완전히 밀렸다고 보기는 힘들었다. 그룹의 지원금이 투자의 출처인 KBO리그에서 롯데는 행복한 구단 중 하나였다.

문제는 성과가 시원치 않았다. 통 큰 지원 속에서도 2017년 정규시즌 3위로 포스트시즌에 진출로 체면 치레를 한 것을 제외하면 하위권에 머물렀다. ‘인풋 대비 아웃풋’이 신통치 않았다. 그럼에도 그룹은 야구단을 향해 투자와 지원을 멈추지 않았다.

그러나 2017년 겨울, FA 시장에서의 패착을 기점으로 롯데 그룹의 야구단을 향한 시선이 바뀌게된다. 당시 두 번째 FA 자격을 취득했고 이적 가능성이 현저히 낮을 것이라고 봤던 강민호가 삼성으로 깜짝 이적(4년 80억 원)을 했다. 강민호의 이적 가능성을 상대적으로 낮게 보면서 허를 찔렸다.

그러다가 손아섭까지 수도권 구단에 뺏길 위기에 처했다. 결국 시장가 이상의 금액이 책정됐고 끝까지 베팅을 멈추지 않으며 4년 98억 원에 간신히 눌러앉혔다. 그리고 강민호에게 책정되어 있던 금액으로 당시 또 다른 FA 외야수였던 민병헌을 4년 80억 원에 데려왔다. 민병헌의 시장가는 80억보다 훨씬 낮았다.

이후 나비 효과는 그라운드 안팎에서 동시에 일어났다. 무엇보다 강민호가 떠난 포수 자리에 대안이 전무했다. 당시 마땅한 백업 요원조차 없던 상황에서 주전 포수가 발굴될리 만무했다. 매년 포수 문제와 씨름했고 강민호가 떠난지 4년이 지난 현재도 롯데는 포수 문제에서 자유롭지 못하다.

또한 2018년 당시 민병헌의 영입 당시, 팀 전력에 분명 도움이 되는 선수라는 것은 모두가 인정했다. 그러나 일각에서는 중복 투자가 아니냐는 얘기도 나왔다. 강민호 유출에 따른 ‘패닉바이’라는 의견이 대다수였다.

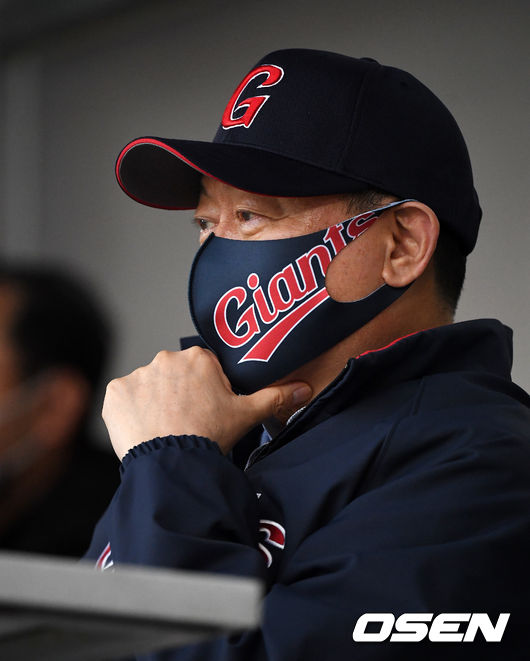

결국 2018년 오프시즌부터 롯데는 서서히 지갑을 닫았다. 그룹의 지원은 감감무소식이었다. 2017년이 끝나며 계약 기간이 만료된 조원우 감독과 3년 재계약을 체결했지만 2018년, 단 1년 만에 경질했다. 그리고 양상문 감독을 선임했다.

고향으로 돌아온 백전노장의 새 사령탑을 향한 취임 선물을 기대해 볼 법 했다. 당시 FA 시장에는 강민호의 이탈 공백을 단숨에 채울 수 있는 국가대표 포수 양의지가 있었다. 그러나 양의지에게 오퍼조차 하지 않고 패싱했다. 당시 그룹은 양의지 영입 자금지원은 없다는 것을 구단에 일찌감치 통보한 것으로 알려졌다. 결국 양의지는 지역 라이벌 NC의 유니폼을 입었고 2020년 팀의 통합 우승을 이끌었다.

양의지 패싱은 야구단의 체질 개선이 필요하다는 그룹의 신호였다. 그리고 2019년 시즌 중반까지 꼴찌를 면하지 못하자 감독과 단장 동반 경질이라는 초유의 강수를 뒀다. 이석환 사장, 성민규 단장 체제가 새롭게 꾸려졌다. 더 이상 방만한 구단 운영은 불가능했다. 선수단 규모를 대폭 줄이는 대신 인프라 투자를 늘렸다. 지속적으로 투자가 필요한 인적 자원에 대한 지출을 줄여나갔다.

FA 계약에서도 마찬가지였다. 당시에는 구단들이 오버페이를 자제하자는 분위기가 형성이 됐다. 얼어 붙은 시장이었다. 내부 FA였던 전준우와 4년 36억 원에 계약했고 외부 FA였던 안치홍은 2+2년 최대 56억 원의 계약을 맺었다. 2년에 보장액은 20억 원이었고 추가 2년은 상호 옵션을 채택해 안전 장치를 마련했다. 당시에는 합리적이라는 평가를 받았다.

그러나 현재 올해 FA 시장은 달랐다. 100억대 계약이 4건이나 나오는 광풍이 불었다. 시장 상황에 보폭을 맞추지 못한 롯데는 4년 전 놓칠 뻔 했던 손아섭을 정말 놓쳤다. 4년 64억 원에 NC로 향했다. 합리적인 투자라는 지향점을 갖고 있었지만 그와 더불어 이전과 같은 그룹의 전폭적인 투자 지원을 기대할 수는 없었다. 남은 내부 FA 정훈에게 책정한 금액도 현저히 낮은 금액일 가능성이 높다.

‘닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐’와 같은 논란이 있을 수 있지만 그룹의 지원과 야구단을 향한 온도가 이전과 달라졌다는 것은 부인할 수 없다. 지난해 4월 말, 신동빈 회장이 잠실 원정 경기에 깜짝 방문하며 그룹의 전폭적인 지원이 다시 시작되는 것이 아닌가 하는 기대감이 있었지만 결과는 다르지 않았다.

당분간 롯데는 ‘빅마켓’ 시장을 ‘스몰마켓’식 리툴링 운영을 피할 수 없을 전망이다. 그동안 합리적이면서 육성을 위한 구단 운영이 빛을 발휘하며 유망주들의 성장이 이뤄져야 한다. 구단이 심혈을 기울인 유망주들이 가시적인 성과를 만들어내지 못하면 야구단을 향한 지원은 더더욱 줄어들고 추운 겨울이 반복되는 악순환이 계속될 가능성이 높다. /jhrae@osen.co.kr