[OSEN=백종인 객원기자] 1-0이던 5회 초다. 앞서는 원정 팀의 선두타자가 출루한다. 유강남의 좌전 안타였다. 다음 서건창 때 작전이 걸린다. 카운트 1-0에서 치고 달리기다. 센스 넘친 타자가 2루 땅볼을 굴렸다. 날렵한(?) 스타트의 1루 주자는 2루까지 넉넉하다. 1사 2루의 추가점 기회다. (17일 LG-KT 수원경기)

다음 타자는 홍창기다. 초반 카운트는 0-2로 몰렸다. 하지만 8구까지 버틴다. 결국 안타를 뽑아낸다. 데스파이네의 커브(122㎞)를 절묘하게 따라붙었다. 타구는 중견수 앞에 떨어진다. 이야기는 여기서 시작된다.

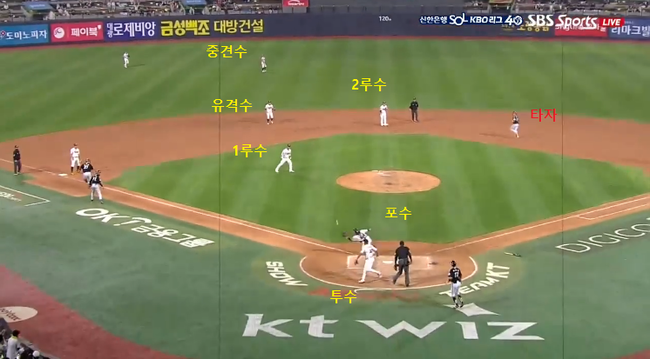

첫번째 컷

이 때 유강남이 3루를 돈다. 바람 같고, 거침없다. 표정을 보시라. 홈까지 전력질주, 결사항전의 자세다. 뜻밖이다. 홍창기의 안타는 깊지 않았다. 주력을 감안하면 홈까지는 무리다. 게다가 타이밍도 아니다. 중견수가 공을 잡을 때 3루에 두세 걸음 남았다. 이 정도라면 3루 코치는 절대 돌리면 안된다. 그런데도 ‘고(GO)’ 사인이다.

두번째 컷

아니나 다를까. 수비 쪽은 내심 쾌재다. ‘어딜 감히.’ 유효 사거리가 충분하다. 배정대의 강견이 발사된다. 중간에 중계 라인은 필요 없다. 홈까지 한 방에 쏜다. 시간 절약을 위해서다. 마운드 근처의 커트맨(1루수 박병호)이 펄쩍 뛴다. 어림도 없는 높이다.

세번째 컷

사실 유강남의 3루 턴은 페이크다. 전문 용어로 공사를 친 거다. 상대를 낚기 위한 ‘작업’이라는 뜻이다. 그 상황, 타이밍에 돌렸을 리 만무하다. 무엇을 노리고? 바로 배정대의 직송이다. 곧바로 홈에 던지도록 유도한 것이다.

그럼 발사각도가 다르다. 송구의 탄도가 높아진다. 두번째 컷에서 나타난 현상이다. 커트맨의 점프도 소용없는 고각이다. 3루를 도는 순간 김민호 코치는 급히 멈춤 지시로 바꾼다. 프로필 체중 88㎏의 헤비급은 급정거 모드로 전환된다.

네번째 컷

트윈스의 작업은 성공했다. 홈 직송을 위해 중견수가 탄도를 높인 사이. 홍창기는 1루를 지나친다. 그리고 2루까지 여유롭게 들어간다. 중간에 커트맨이 자를 염려는 원천 봉쇄다. 본래는 1사 1, 3루가 당연하다. 그게 2, 3루가 됐다. 병살 위험은 현저히 줄어든다. 중요한 베이스 1개를 거저 얻은 셈이다. (이후 외야 플라이로 추가점이 났다. 1-0이 2-0으로 벌어졌다.)

다섯번째 컷

추추트레인의 한창 때다. 텍사스 시절인 2015년이다. 제프 배니스터 감독과 화기애애한 한 때를 보내고 있다. 하지만 늘 그랬던 건 아니다. 대놓고 감정싸움을 벌인 적도 있다. 바로 어제(17일)와 비슷한 경우였다. 송구의 발사각도 때문이다.

6월 경기였다. 우익수 자리에서 3루에 높은 탄도를 쐈다. 잡겠다는 의욕이 앞선 탓이다. 그 바람에 타자ㆍ주자의 2루행을 허용했다. 경기 후 배니스터 감독이 노발대발했다. 미디어 앞에서 자기 선수를 공개 비판했다.

고분고분할 미스터 추가 아니다. 기자들 앞에서 폭발했다. 신출내기 감독을 향한 직격탄이다. “처음 야구하는 선수도 아니고. 어떻게 플레이해야 하는 지 모르겠나. 상황도 분명히 안다. 그러나 항상 올바른 플레이가 나오는 것은 아니다.” 그러면서 유명한 퍼포먼스를 시전한다. 들고 있던 글러브를 기자들에게 내밀며 한 말이다. “(감독이) 직접 한번 해보시던가.”

중계 플레이는 가장 기초적인 팀 전술이다. 전지훈련 내내, 그리고 평소에도 수 없이 반복한다. 하지만 실전 심리라는 게 어쩔 수 없다. 막상 눈에 보이면 욕심이 나기 마련이다. 그걸 이용하는 것도 전술이다. 게다가 육상부와는 가장 거리가 먼 주연배우를 썼다는 게 아이러니다. 승패와 관계없이, 꼼꼼함이 느껴지는 장면이었다.

goorada@osen.co.kr