[OSEN=백종인 객원기자] 스코어 3-1. 홈 팀의 6회 말 공격이다. 분명 앞서고 있다. 하지만 뒤가 따갑다. 상대가 1위 팀 아닌가. 2점이야 깃털 같다. 언제든 뒤집을 힘을 가졌다. 추가점이 절실하다. (4일 잠실, LG-SSG전)

마침 좋은 기회가 걸렸다. 선두 유강남이 2루타로 문을 열었다. 이어 손호영이 좌전 안타로 뒤를 받혔다. 무사 1, 3루. 스쳐도 1점이 가능하다. 하지만 그 때부터다. 정체가 시작된다. 후속타가 꽉 막혔다. 얕은 땅볼만 2개다. 홍창기의 볼넷이 유일한 수확이다. (2사 만루)

원정 팀 저항이 강력하다. 내야 라인을 전진시켰다. 압박 수비다. 6회를 감안하면 비장하다. 그만큼 승부처로 못 박은 셈이다. 불펜도 가동시켰다. 좌완 스페셜리스트를 배치했다. 위력적인 고효준이다. 덕분에 문성주, 박해민을 막아냈다. 그렇게 진화 작업이 성공을 목전에 뒀다.

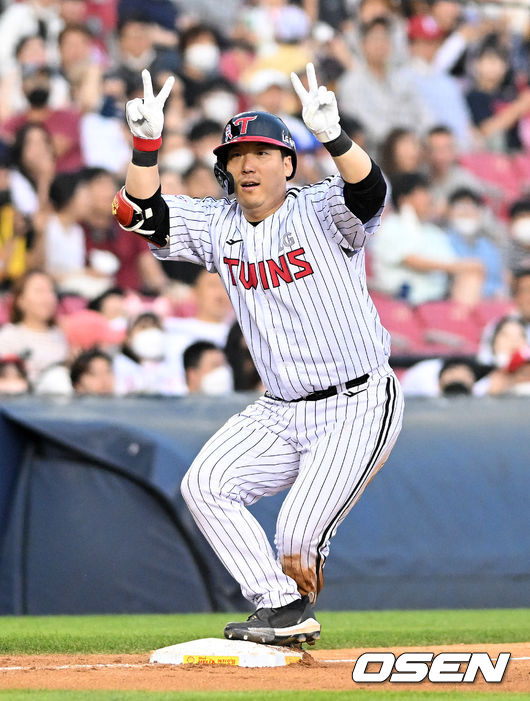

하지만 첩첩산중이다. 끝판왕이 남았다. 3번 김현수다. 자타공인. 리그 최고의 타자다. 투 아웃이라도 심상치 않은 위기감이 돈다. 결과는 아시다시피…. 우중간 빠지는 싹쓸이 3루타였다. 3-1은 6-1이 된다. 사실상 승부가 끝났다. 잠시 하락세였던 트윈스가 선두 랜더스를 연파했다. 우세 시리즈 확정이다.

이 대목을 음미해 보자. 아무리 사못쓰라도 그렇다. 어떻게 그런 완벽한 타격이 가능했을까. 고효준이 어디 호락호락한 투수인가. 폼이 까다롭다. 패스트볼 위력도 수준급이다. 좌타자에게는 익히 알려진 좌승사자다. 게다가 상황이 상황 아닌가. 볼배합에도 심혈을 기울였다.

탁월한 예지력이 발휘된 타격이다. 그렇게 봐야한다. 그런 김현수에 빙의해 보자. 몇가지 조건이 떠오른다. 상황에 대입하면, 연역적 추론이 가능하다.

① 베이스가 꽉 찼다. (2사 만루)

② 투수(고효준)는 볼이 빠르다. 대신 커맨드에 애를 먹는다.

③ 그러다 보니 조심할 게 여러가지다. 볼넷 (밀어내기) 또는 폭투나 패스트볼 실점이다.

④ 또 한가지 걱정이 있다. 몸에 맞는 볼이다. 때문에 몸쪽 승부는 꺼려진다.

⑤ 카운트를 잡으려면 바깥쪽 스트라이크가 안전하다.

⑥ 하지만 정확한 제구는 보장할 수 없다. 엉성한 코스는 타격 기계에 걸리기 쉽다.

⑦ 남은 대책은 하나다. 비틀기다. 즉, 궁할 때는 변화구가 최선이다.

⑧ 고효준의 주무기는 슬라이더다.

이런 관점에서 다시 실전을 보자. 앞선 박해민의 타석 때다. MBC Sports+ 이상훈 해설위원이 핵심을 짚는다.

“좌타자의 장점은 3루 방면으로 밀어치는 것이죠. 그만큼 고효준 선수가 좌타자의 몸쪽을 얼마나 활용하느냐에 달린 거예요. 좌타자는 좌투수가 던지는 몸쪽을 가장 싫어합니다. 좌투수는 좌타자의 몸쪽을 가장 던지기 어려워합니다.”

연역적 추론을 상기하시라. 상대 선택은 비틀기가 유력하다. 아니나 다를까. 박해민에게는 내리 3개의 슬라이더가 들어갔다. 결국 힘 없는 투수 땅볼로 처리했다.

다음 김현수 때도 달라질 건 없다. 초구 슬라이더(136㎞) 파울. 2구째도 똑 같은 공이다. 존에서 밖으로 빠져나가는 변화구였다. 웬만하면 끌려나갈 코스였다. 그런데 배트가 꿈쩍도 않는다. 마치 그럴 줄 알았다는 것 같다. 곧 있을 일의 전조 증상이다.

그리고 운명의 3구째. 카운트 1-1이다. 스트라이크가 필요하다. 안쪽 패스트볼이 효과적이지만, 쉽지 않다. 혹시라도 빠지면 낭패다. 사구(死球)로 1점을 헌납한다. 마침 타자도 전략적 위치를 택한다. (타석에) 타이트하게 붙어서 공간을 좁힌다.

결국 던질 공은 하나다. 슬라이더 밖에 없다. 그러다 보니 앞 타자(박해민)부터 6개째 내리 같은 공이다. 천하의 김현수가 이걸 놓칠 리 없다. 그리운 이와 약속 시간 마중 나가듯. 안성맞춤의 스윙이 출발했다. 애매한 높이의 134㎞에 완벽하게 반응한다. 우중간을 깨끗이 가른다. 주자 3명의 편한 귀갓길이 보장된다.

칼럼니스트 일간스포츠 前 야구팀장 / goorada@osen.co.kr