[OSEN=백종인 객원기자] 5년전이다. 2017시즌을 앞둔 캠프였다. 의욕만 넘친 마이너리거들이 바글거린다. 그 중 하나다. 팔, 다리 길쭉한 청년 하나가 성큼 나선다.

“코치, 내 공 좀 봐주실래요?”

“응? 무슨 공?”

“이게 투심인데. 괜찮지 않아요?”

막 대학을 졸업한 루키다. 연신 이를 악물고 뿌려댄다. 스피드는 90마일 초중반, 그냥 그런 수준이다. 이력을 들춰봤다. 대학(세인트 메리) 시절도 전업 투수는 아니었다. 불펜으로 1, 2이닝을 맡아 주는 정도다.

“글쎄. 자네 투심은 좀 밋밋한데. 이것 봐봐. 가라앉는 변화가 없잖아.” 트랙맨 자료를 들이민다. 시무룩한 루키에게 코치가 새로운 제안을 한다. “그거 말고 그냥 포심을 던져봐. 그 대신 포수 얼굴 높이 위쪽으로만.”

처음엔 생소했다. 낯 선 높이 탓이다. 몇 주가 지나니 조금 익숙해진다. 왠지 공에 힘도 붙는 느낌이다. 90마일 후반대까지 속도가 올랐다. 그러자 두번째 레슨이 시작된다. “이번엔 이렇게 잡고 던져봐. 단, 포심과 같은 높이로.” 새로운 그립은 스플리터다. 스트라이크 존 낮은 쪽으로 떨어지는 구질이 된다.

23살 시절의 토니 곤솔린이다. 가르침을 준 스승은 조엘 페랄타였다. 선수 생활을 막 그만둔 스플리터의 장인이다. 다저스 팜 디렉터인 브랜든 곰스의 부탁으로 어린 투수들을 봐주고 있었다. 페랄타, 곰스 모두 템파베이 출신이다. ‘프기꾼(앤드류 프리드먼)’과 인연이 시작된 곳이다.

프리드먼은 트레이드의 귀재다. 덕분에 ‘프기꾼’이라고 불린다. 반면 스카우트와 육성에는 별로 이름이 높지 않았다.

다저스 부임 초반에도 마찬가지였다. 첫번째 드래프트가 2015년이었다. 1라운드 지명선수가 밴더빌트 대학의 에이스였다. 워커 뷸러다. 177만 달러나 주고 계약했다. 하지만 사인하자마자 드러누웠다. 토미 존 서저리로 1년을 버렸다. 두번째 픽(카일 펑크하우저)은 아예 입단도 못시켰다. 계약금 협상이 틀어지며 대학으로 가버렸다.

그리고 두번째 드래프트가 2016년이다. 이 때도 욕을 많이 먹었다. 켄 거닉(mlb.com 등) 같은 오래된 출입기자는 대놓고 비판했다. “프리드먼은 왜 저렇게 대졸 투수에 집착하는 지 모르겠다. (지명한) 42명 중에 23명이 투수다. 그 중 20명은 오른손잡이다. 이런 방식은 시대착오적이다. 빌리 빈 시대의 유산일 뿐이다.”

하지만 켄 거닉이 틀렸다. 이 무렵 재목들은 영건으로 성장했다. 워커 뷸러, 더스틴 메이 등등. 그리고 아무도 기대하지 않았던 신데렐라까지 탄생했다. 9라운드, 전체 281번째로 지명된 투수다. 바로 앤서니(토니) 곤솔린이다. 겨우 2500달러(약 320만원)의 입단 계약금으로 건진 보물이다.

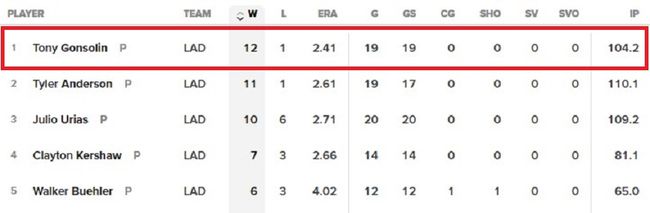

프리드먼의 템파베이 사단(브랜든 곰스, 조엘 페랄타)이 육성한 최고의 걸작이다. 올해 벌써 12승 1패, ERA 2.41로 사이영상 페이스다. 유리아스, 뷸러, 하다못해 커쇼까지 모두 뒷줄로 세웠다. 그는 다저스 역사상 시즌 첫 16경기에서 4번째로 낮은 평균자책점을 기록한 선수다. 그 위로는 1.29의 돈 드라스데일(1968년), 1.57의 샌디 쿠팩스(1966년), 1.58의 잭 그레인키(2015년) 세 명 뿐이다.

칼럼니스트 일간스포츠 前 야구팀장 / goorada@osen.co.kr