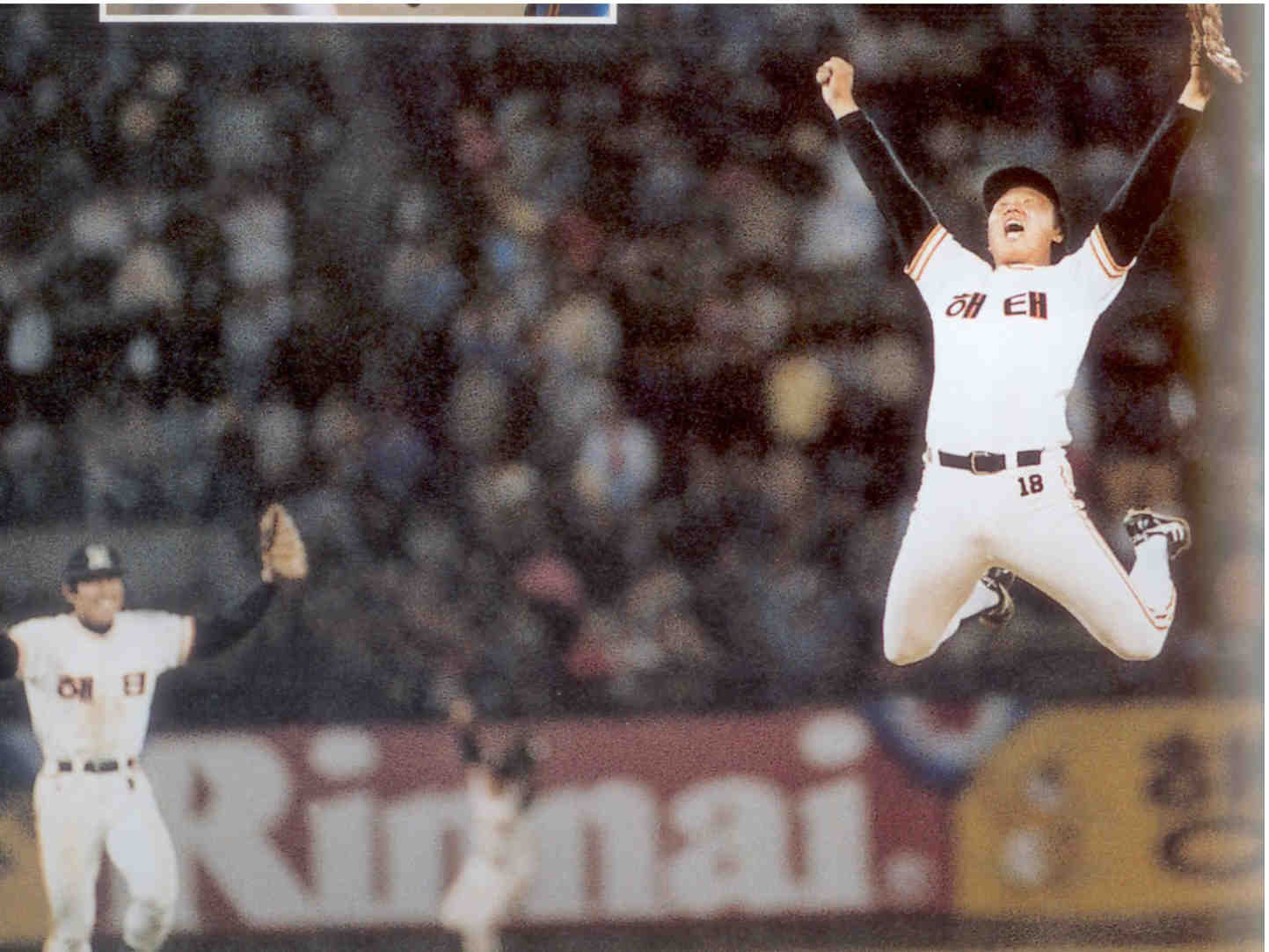

(11)해태의 두 번째 우승과 목포의 눈물 이사할 때 선물로 성냥을 사가는 건 우리네 오랜 풍습이다. 행운이 불처럼 일어나라는 뜻에서일 게다. 대구에서 있었던 1986년 10월 22일 대구구장에서 벌어졌던 한국시리즈 3차전 직후 해태선수단 버스의 전소사건을 지켜 보면서-건전한 프로야구의 발전이라는 거시적인 차원에서 보면 불행한 일이었지만-나는 뭔지 모를 행운을 직감했다. 대구에서 승부를 내지 못한 해태와 삼성은 10월 25일 잠실구장으로 옮겨 최후의 일합을 겨뤘다. 9회가 끝났다. 전광판에 ‘축 86 한국시리즈 우승 해태타이거즈 선수단’이 환하게 새겨졌다. 폭죽이 터지고 관중의 함성이 잠실구장을 메웠고, 그리고 ‘목포의 눈물’ 흘러나왔다. ‘삼학도 파도 깊이~~~’, 감격한 관중들이 너도나도 따라 불렀다. 군사독재 정권시절 야구장에서 무던히 불렀던 ‘목포의 눈물’은 더 이상 한풀이가 아니었다. 이별의 슬픔이나 차별의 아픔은 더더욱 없었다. 이 노래는 그날 이전에는 야구장에서 흘러나온 일이 없었다. 그러나 그 후부터 한을 안고 살아가던 호남인들이 잠실구장으로 모이게 한 것이 바로 ‘목포의 눈물’, 이 노래가 되었다. 우승이 확정되는 순간, 선수들은 덕아웃을 박차고 나갔다. 감독, 코치, 선수 할 것 없이 서로 부둥켜안고 샴페인을 뿌려댔다. 그리고 연신 눈물을 훔쳐냈다. 그 때 내 옆에는 두 명의 일본인이 앉아 있었다. 해태의 마무리 훈련을 돌봐주기 위해 초빙됐던, 일본 한큐 브레이브스에 소속돼 있던 두 명의 코치였다. 그 현장을 지켜보는 두 명에게는 그저 의아하고 요상한 풍경일 뿐이었다. 우승은 곧 기쁨인데, 맘껏 웃어야 할 판에 눈물을 흘리고. 또 분명 한국의 국가가 아닌데 선수와 관중이 한몸으로 같은 노래를 합창하고 있었으니 말이다. 그 중 한 명이 내게 말을 걸어왔다. 얼른 알아듣지 못했지만, 표정으로 미뤄보아 ‘왜 우느냐’ ‘저 노래가 뭐냐’는 내용 같았다. 이런, 일본말을 할 줄 알아야 설명해주지. 아니, 일본말을 알았다 해도 나 자신도 거의 패닉상태였던 탓에 감정을 누르며 제대로 설명할 자신이 없었는지도 모른다. 나중에 안 사실이지만, 그 코치는 ‘목포의 눈물’을 애창곡으로 만들어버렸단다. 일본에서도 음반을 낼만큼 노래에 조예가 깊었는데 그 날 이후 광주에 내려와 3주간 머물면서 ‘목포의 눈물’을 마스터했다는 얘기다. ‘임무’를 마치고 두 코치가 일본으로 돌아가게 됐다. 못내 섭섭해 우리 집에 저녁식사 초대를 했다. 얼음이 둥둥 뜬 ‘동치미’를 내놓았더니 “기무치 기무치”를 연발했다. 잠실에 울려 퍼졌던 목포의 눈물이라는 노래와 우승의 눈물을 목격했던 이들과 나는 그 후에도 좋은 친구로 지내게 된다. 한국시리즈 우승이 확정되던 때 이들 일본인 두 사람과 우리 선수단의 감독, 코치가 함께 어울려 있었다. 그 때 한 명이 웃으며 나에게 “좋은 수가 있다. 한국 프로야구를 발전시키는 대단한 수이다”라고 하는 것이었다. 솔깃한 내가 뭐냐고 했더니, 그 코치 왈 “내년에 삼성선수단이 오면 버스에 불을 질러 버려라”고 하는 것이 아닌가. 무슨 소리냐고 의아해하는 나에게 그는 덧붙이길 “그러면 양 팀이 서로 라이벌 의식을 느끼며 양쪽 지역의 관중이 크게 불어날 것이다”고 하는 것이다. 그러나 우리 현실이 어디 그리 단순한가. 거기까지 가게 되면 영호남은 정말 영원한 앙숙이 되어 서로를 증오하게 될 텐데, 참 단순한 정서를 가진 일본인이란 생각이 들었다. 사실 그네들이 우리들의 속사정까지 깊이 알 수는 없을 터였다. 버스 방화사건은 어쨌거나 한 가지 유산을 남겼다. 모든 야구경기 때 원정팀 버스는 야구장 멀리 주차를 시킨다. 그러다 경기에 지면 운동장에 들어와 선수들을 마음 놓고 태우고 가고, 원정팀이 이기면 관중이 다 귀가할 때까지 덕 아웃에 기다렸다 타고 가는 씁쓸한 풍경을 요즘도 볼 수 있다. 돌이켜보건대 버스 방화사건은 해태의 두 번째 우승으로 이어졌고, 내게는 두 명의 친구를 안겨주었다. 임채준(전 해태 타이거즈 주치의. 현 서남의대 교수) 해태의 두 번째 우승이 확정되는 순간, 마무리로 나섰던 선동렬이 기쁨에 겨워 마운드에서 펄쩍 뛰어오르는 모습. (제공=한국야구위원회)